静岡のHP屋コラム

カテゴリーアーカイブ

2017.06.25

ホームページからの集客が増えています~ムラケンはりきゅう整骨院様~

静岡県駿東郡清水町にあるムラケンはりきゅう整骨院様にお伺いしたところ、「ホームページからの集客が伸びてるよ。」とうれしい言葉を頂きました。

開業されてもうすぐ4年が経ち、順調に患者様の利用が増えている当院ですが、口コミや紹介が多く、純粋にホームページからの来院は少ない状況でした。

ホームページからの集客を伸ばすために、下記の2点について取り組んでいただいています。

- オスグッド治療の専門ページを作成

- ブログを定期的にコツコツと更新

オスグッド治療の専門ページを作成

「オスグッド」ってご存知ですか??

小学校高学年から中学生の成長時期に良く起こる「オスグッド」。スポーツ障害の一種で、膝のしたがぷくっと腫れて、抑えると痛く、運動をしても痛いのが続きます。

私も中学生の時に、オスグッドになりました。サッカーをしていたのですが、痛みを我慢しながプレーをしていたのを今でも覚えています。

このオスグッド、整形外科や整体院など行っても、なかなか痛みが取れないと悩んでるお子様が多いようです。スポーツに打ち込んでいる時期で、休むとポジションを奪われちゃうとかいろんな思いが有って無理してプレーをしているそうです。そんな子供たちのオスグッドでの悩みと痛みを解決すべく、オスグッド専門のテーマ性の高いページを作成いたしました。

このページでのポイントは

- 治療の様子が動画で紹介されている。

→どんな治療をするのか?と言った不安を解決している。 - 価格が明瞭である。

→施術の価格が明記されており、少ない治療回数で治る安心感がある。

このページは「オスグッド 静岡」でGoogle検索で1位を獲得しています。その結果、静岡県内でも遠くは掛川や浜松から、県外も湯河原や小田原などから清水町まで通院されてる患者さんもいらっしゃるようです。

ブログを定期的にコツコツと更新している

施術の内容や院長の小言など、定期的にブログを更新しています。

施術の内容は、症状や部位などきちんとカテゴリーに分けて、わかりやすく整理されています。

細かい部分ではありますが、ディスクリプションやキーワードもそのブログ記事に合わせて丁寧に設定しています。

それまでは、医院の名前である、「ムラケンはりきゅう整骨院」「ムラケン」と言った検索ワードが多かったのですが、ブログを更新してからは「沼津 腰痛」や「肩こり 三島」など具体的に医院を探しているキーワードで検索されています。

より具体的に検索されるようになってきたことが来院に繋がっていると言えるでしょう。

まとめ

ムラケンはりきゅう整骨院様のホームページの運用をまとめると下記の通りとなります。

- ページ毎のテーマを決めて、丁寧にページ設定を行っている

- ブログを頻繁に更新し、更新頻度が高まっている。

- ブログを更新することで、ページボリュームが増えている。

など、広告費用をかけなくても、自社内で内部施策を行うことで検索順位(SEO)にも結果が現れてきました。コツコツと更新することの重要性が証明された良い事例だと思います。

是非、皆様も一歩一歩、ブログなど更新コンテンツを作り情報を発信していきましょう。

ムラケンはりきゅう整骨院

静岡県駿東郡清水町湯川122-17

TEL. 0120-208-323

[受付時間] 平日 9:00~13:00/15:00~20:00 土曜日 9:00~15:00

[定休日] 日曜・祝日

ムラケンはりきゅう整骨院様のホームページはこちら

「静岡県から腰痛で苦しむ患者さんを0にしたい!!」と熱い思いのある村田院長、若くて爽やかな西川副院長がみなさんの痛みのない生活に導きます。

腰痛、肩こり、オスグッドなど、体に違和感がある方は、ぜひムラケンはりきゅう整骨院にお越しください。

この記事のカテゴリー

2017.01.26

Googleマイビジネスを使おう!!

結論から言います。

店舗や会社、病院など店舗を構えて来客や集客を促したい方は、Googleマイビジネスを登録しましょう。

Googleマイビジネスとは自分のビジネスを無料でGoogleに掲載できるサービスになります。上記の写真のようにGoogleで検索した時に、赤で囲っている部分がそれにあたります。

Googleマイビジネスのサイトには「Google検索、マップ、Google+、携帯端末など、ユーザーがどこで情報を探していても、Google+ ページがあればお客様とつながることができます。」と記載があります。

すなわち自分のビジネスの適切な情報がGoogle検索・マップ・Google+にタイムリーに表示されるので、SEO対策が万全でなくてもお客様が情報にたどり着けるチャンスが高くなります。

Googleマイビジネスの登録方法とは

Googleマイビジネスの登録手順は簡単です。

- Googleのアカウントを取得する

- Googleマップで自分のお店の名前を検索してみる。

- 表示された窓に「ビジネスオーナーですか?」と書いてあればクリックしてみる。

- ハガキか電話にて、ビジネスオーナーであることを証明する。

- 登録完了

との手順です。

すぐに、自分のお店を探してみてください。4 のビジネスオーナーであることを電話で確認できたのならば、10分もあれば登録できます。

Googleマイビジネスでできること

1 Google+での情報発信

簡単に言うとGoogle版のFacebookページのようなものです。ホームページの新着情報やブログのURLをコピーしシェアするのも良いでしょう。

Google+での情報発信はSEOにも少し影響があると言われています。

2 Googleマイビジネスのダッシュボードを確認できる。

Googleマップで店舗を調べ、ルート検索した人やホームページをリンクした人、電話をかけてくれた人が何人いたかなどわかります。

このダッシュボードを見て、ユーザーの行動を分析することができます。

3 お客様と交流する

Googleのアカウントを持っている人が、ローカルガイドと言う形で口コミや写真を展開しています。その方との交流も行えるので、口コミに返信するなどしてファンを増やしましょう。

店舗内のストリートビューで店舗をさらにPR

Googleストリートビューは、実際の道をバーチャルに進むことができるので、初めて行く場所や通る道を下調べするのに大変重宝します。

地図で俯瞰してみるのとは違い、建物がどんな色をしているとか看板の有無とか、Googleストリートビューで確認できます。そのような情報をしっかり得て、実際に行くと安心感が違いますよね。

そのストリートビューを店舗内に採用できるサービスがあります。

初めて行くお店、気になっていたけど入る勇気が出なかったお店など、店舗内を見ることができたらどうでしょうか?

知らずに行くよりかは、はるかにそのお店に入りやすいはずです。

清水町にございます「ムラケンはりきゅう整骨院」様では店舗内の様子をご覧いただけますので実際に見てください。

また、店舗内だけでなく、Googleストリートビューが届かない細い道路に採用するのもおススメです。

アーティスティックスの本社オフィスは面している道路から奥にあるマンションの一室にあるのですが、正直わかりにくいです(笑)

来社いただくお客様の不安な気持ちを少しでもなくしたいとの想いで採用いたしました。

(Google検索にてアーティスティックスで検索してみてください。)

アーティスティックスではストリートビューを登録できるGoogle認定のパートナーがおりますので、店舗内のストリートビューに興味ある方はお気軽にご相談ください。

この記事のカテゴリー

2017.01.25

ローカル検索・ローカルSEOとは

スマホが普及したことにより、インターネットをつかった検索環境が大きく変化しています。お店や商品、サービスの情報や評判などを調べるとき、多くの方が手元にあるスマホやタブレットを使ってその場で調べるようになりました。

スマホが普及し、検索エンジンや地図アプリを通じて情報収集する人が増えた今、検索エンジンもその環境・行動動態に適応しはじめています。

ローカル検索とは

ローカル検索とは、以下のような場合に、地図と連動した結果を出してくれる検索エンジンの機能です。

- 「地名 + サービス名」のキーワード検索

- Googleマップ等の地図でお店を検索

- 端末の位置情報をONにした状態でお店・サービスを検索

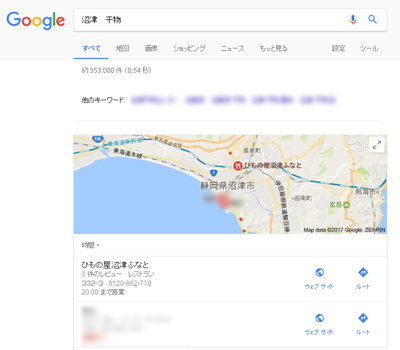

上の画像は「沼津 干物」で検索した時の画面です。

弊社のお客様、沼津の干物屋ふなとさんもちゃんとローカル検索の上位に入っています。

スマホの普及で変わってきた検索スタイル

スマホが普及し、ローカル情報を地図アプリから取得する機会が増えました。

つまり、検索機能の使い方が「腰を据えてじっくり調べる」というスタイルから「その場で行き先を決める」スタイルに変わりつつあるということになります。

特に地域密着型の店舗やサービスの場合は、このローカル検索結果にサイトや店舗を表⽰し、上位表示させるための対策(ローカルSEO)行うことが重要になってきます。このローカル検索は、通常の検索エンジンのSEO対策とは異なったプロセスで検索結果が決められているので注意が必要です。

ローカルSEOで地域No.1を目指そう

検索エンジンは、ユーザーが何を検索したいかを判別して、最適であろう検索順位を表示するようになりました。ローカルSEOを上手く活用できれば、競合他社が多い言葉(ビッグワード)でも、大手サイトより上位表示されるチャンスがあります。

地域密着のお店や、サービスを提供されている方は是非、ローカルSEOを活用して地域No.1を目指しましょう!

ローカル検索・ローカルSEOに関するセミナーを開催します

私たちアーティスティックスでは、2017年2月にローカルSEOに関するセミナーを開催しています。詳しく聞いてみたい方は是非、お気軽にご参加ください。参加定員5名様の少人数制にしていますので、気軽に質問したり個別に相談したりできるセミナーです。

今回のセミナーでは

- 検索エンジンに好かれるためのポイント

- ローカル検索で表示機会を増やす方法

- ローカルSEOのランキング要因

- ローカルSEOで上位表示するための3つのポイント

などをご紹介します。

セミナーへのご参加は無料です。是非、お気軽にご参加ください。

2017.01.23

強調スニペットとは? Googleさんが知りたいことの答えをくれる?

強調スニペットって聞いたことありますでしょうか?

聞いたことがないという方が多いかもしれませんが、名称を知らないだけで見たことがある方は多いかもしれません。私も最初に知ったときは「ああ、あれのことそう呼ぶんだ」っと思いました。

前置きはそれぐらいにして本題の協調スニペットとは何かについて説明していきます。

強調スニペットとはなにか?

Google検索で質問をすると、通常であれば検索ワードに関連するページが表示されます。

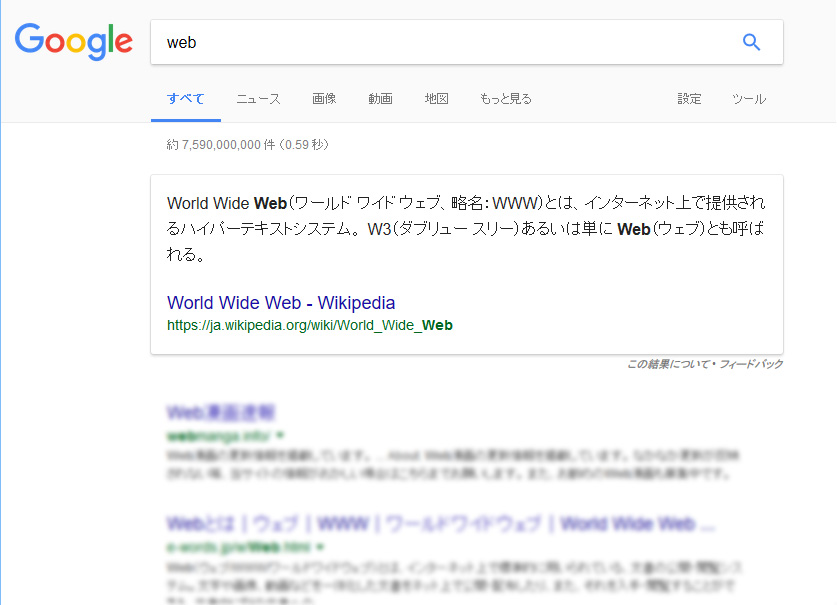

しかし、検索ワードによっては以下のように検索ワードの意味が検索結果の画面に直接表示される場合があります。

これが強調スニペット(英語ではFeatured Snippet)です。

画像からわかる通り、強調スニペットとは、Googleの検索結果上部に表示される検索ワードに対する答えのブロックです。ここに載る内容は検索ワードに対する「回答の概要」、「画像(ない場合もある)」、「タイトル(ページへのリンク)」、「URL」です。

強調スニペットの特徴

Googleで検索を行うと、そのキーワードと関連性の高いページの1位~10位までが表示さます。(この検索結果を自然検索やオーガニック検索と呼びます。)しかし、検索ワードによっては自然検索の結果以外に以下のようなものが表示される場合があります。

- 広告(有料検索)

- Googleマップの検索結果

- Googleショッピング検索結果

- 画像検索の検索結果

これらの内容は自然検索の結果よりも上部に表示されることが多く、自然検索で1位になるよりも効果が期待できる場合もあります。また、上記の内容は自然検索の順位とは異なるルールで表示されるため、広告以外は狙って表示させるのは難しいと言われています。

強調スニペットは上記の内容と同じように、通常の自然検索の結果よりも上部に表示されるため、

自分のサイトが強調スニペットに表示されれば高い流入効果が見込めるでしょう。

強調スニペットに表示されたくない

あまり必要になることはないと思いますが、「自分のページは強調スニペットに表示されなくない」という場合は<head></head>内に以下のメタタグを設定することで強調スニペットの候補から除外(オプトアウト)することができます。

<meta name="googlebot" content="nosnippet">

※上記タグを設定すると通常のスニペットもオプトアウトされるので注意してください。

強調スニペットに自分のサイトを載せたい

現状では、強調スニペットに自分のサイトを狙って載せることはできません。

Googleは「ユーザーの質問に対する回答がページに含まれていることをプログラムで判断し、その結果を強調スニペットとして表示します。」と発表しています。

そのため、現段階では少しでも自分のサイトが選ばれやすくするように、以下の点に気を付けて記事を書くといいでしょう。

HTMLの構文を正しく記載する

当たり前だと思うかもしれませんが、大事なことなので気をつけましょう。プログラムがWebページの内容を適切に解読できるようにHTMLなどの構文は正しく記載する必要があります。

通常のSEO対策にも言えることですが、構造がわかりやすいように、適切なタイトルタグ、見出し(h1~h6)を心掛けましょう。文章以外の部分でも、クローラーが正しくページを巡回できるようにサイト内リンクなども適宜設定しておく必要があるでしょう。

質問に対する回答を明確に記載する

プログラムが質問・回答を判断しているので、画像で解説は控えて文章での解説するようにしましょう。(プログラムは画像の内容を判断できません。)

質問に対する回答もだらだらと長く書くのではなく、2~3行程度で端的に説明しましょう。

詳しいことを書くとどうしても長くなりがちですが、強調スニペットにはページから抽出された答えが表示されるため、抽出されやすい文章が好まれると予想されます。

端的な解説をまずは短めに記載し、その後詳しく説明するような構成がおすすめです。

まとめ

強調スニペットについて理解して頂けましたでしょうか?

検索結果の画面に答えがでるということはユーザのストレスを軽減させ、検索の時間短縮につながります。この機能はGoogle検索がユーザに役にたつ検索結果を作っていることからも自然な流れの機能なのかもしれません。

強調スニペットに表示されているサイトを見ると、大企業のサイトや知名度が高いサイトが選ばれるわけではなく、単純にわかりやすいページが表示されている印象を受けます。

狙って表示することは難しいですが、強調スニペットのことを理解してユーザ目線の記事を作成していればいつか強調スニペットに表示されることも夢ではありません。

ぜひこの機会に、自サイトのコンテンツの見直しなどしてみてはいかがでしょうか。

2016.11.26

地道に頑張るSEO 「用語集」と「よくある質問」のすすめ

ホームページを運営している人からよく聞く悩みの1つに

「ホームページを更新しなきゃいけないのはわかるけど、どんなコンテンツを増やしていいいのかわからない。。」

というものがあります。

たしかにSEOでは「良質なコンテンツを増やしていく」ということが大事です。

ただ、「いきなり良質なコンテンツを増やせ」とだけ言われても具体的にホームページに何を書けばいいのかなかなかわからないと思います。

そんな方におすすめのコンテンツが、「よくある質問」と「用語集」です。

「よくある質問」と「用語集」と聞くと、どちらのコンテンツもどこかホームページで見たことがあるという方が多いのではないでしょうか。

ではなぜこの2つのコンテンツがおすすめなのかそれぞれ解説していきます。

用語集をおすすめする理由

例えば、ホームページを作りたいけどあまり詳しくない人が、ホームページ制作会社のホームページを見て最初にこう思います。

「HTML・SEO・コーディングetcのように聞いたことのない横文字や専門用語が多くて意味がわからない」

これはホームページ制作に限った話ではありません。

専門性が高い業種になればなるほど、どうしても初心者に他業種の方には伝わりづらい専門用語が多数でてきます。

そんなときに用語集のページがあったらどうでしょうか。

「SEOとは、"Search Engine Optimization"の略で、ホームページを検索エンジンで上位表示されやすいよに最適化することを意味する言葉です。」

このようにそれぞれの単語の意味を記載することで、ホームページを見に来たあまり詳しくない人には必ず役に立つコンテンツになります。

それだけではなく、Googleは専門性の高いサイトを評価する傾向にありますので、うまくすればその用語を調べている人のアクセスが増える可能性もあります。

また、用語集であれば一度に大量に更新する必要もなく、一週間や一か月に数単語といった具合に少しづつ増やしていきやすいコンテンツでもあります。

よくある質問をおすすめする理由

多くの人は、「お問い合わせをしたら営業されるのではないか?」「こんな些細なことでお問い合わせするのも申し訳ないなぁ」などといった気持からホームページを見て電話やメールフォームで問い合わせするよりも、自分で答えにたどり着きたいと思っています。

また、近年は特にスマホの需要拡大によりちょっとした疑問はすぐに検索して解決したいという意識が以前より高まっています。このような自分で答えにたどり着きたいと思っている人が、必ず見るページが「よくある質問」です。

もちろん、ただあればいいというわけではありません。閲覧している人が疑問を解決できる内容をつくる必要があります。

ではどんな質問を掲載すべきかについても掘り下げてみたいと思います。

よくある質問の名前の通り、お客様からよく頂く質問を掲載するのは当然です。

しかし、数が多いというだけではなく、商品を購入する前の人か・実際に商品を使っている人かなどのシーン別で考えて重要度が高いと思われる質問を優先して掲載しましょう。

また、お客様(または見込み客)にどんな部分で不安になったり、疑問に思ったりしたかの

アンケートをとることで、お客様目線の質問を知ることもできます。

まとめ

いかがでしょうか。どちらもこのホームページにないコンテンツなのに、こんな記事書いていいのかとも思いましたが、オススメしたいコンテンツなのは間違いありません。

(※このホームページにもいずれ掲載したいとは思っています。。。)

「よくある質問」と「用語集」のページはどちらもお客様のお役にも立つ可能性が高く、ホームページの質を高める重要なコンテンツの一つになります。

このようなコンテンツをつくることで、自分の中で当たり前だと思っていた自社のサービスのいいところなどを見直すいい機会にもなると思います。

まだ作成していない方はもちろん、作ったけどぜんぜん更新していない(放置している)という方は、ぜひ一度見直して更新してみるのもおすすめです。

この記事のカテゴリー

2016.10.31

「スマホ向けページ」に点数をつけてくれるツールが登場

スマホ向けページが検索順位評価の基準になる?の記事でも紹介しましたが、今後しばらくはスマホ向けページの内容が重要視される傾向にあります。

そんな中、Googleがスマホ対応についてホームページを採点してくれるツール「Mobile Website Speed Testing Tool - Google」を公開しました。

スマホ向けサイトを採点してくれる項目

このツールでは下記の3つを採点してくれます。

- 「スマホ対応しているかどうか」

- 「スマホサイトの表示速度」

- 「パソコンサイトの表示速度」

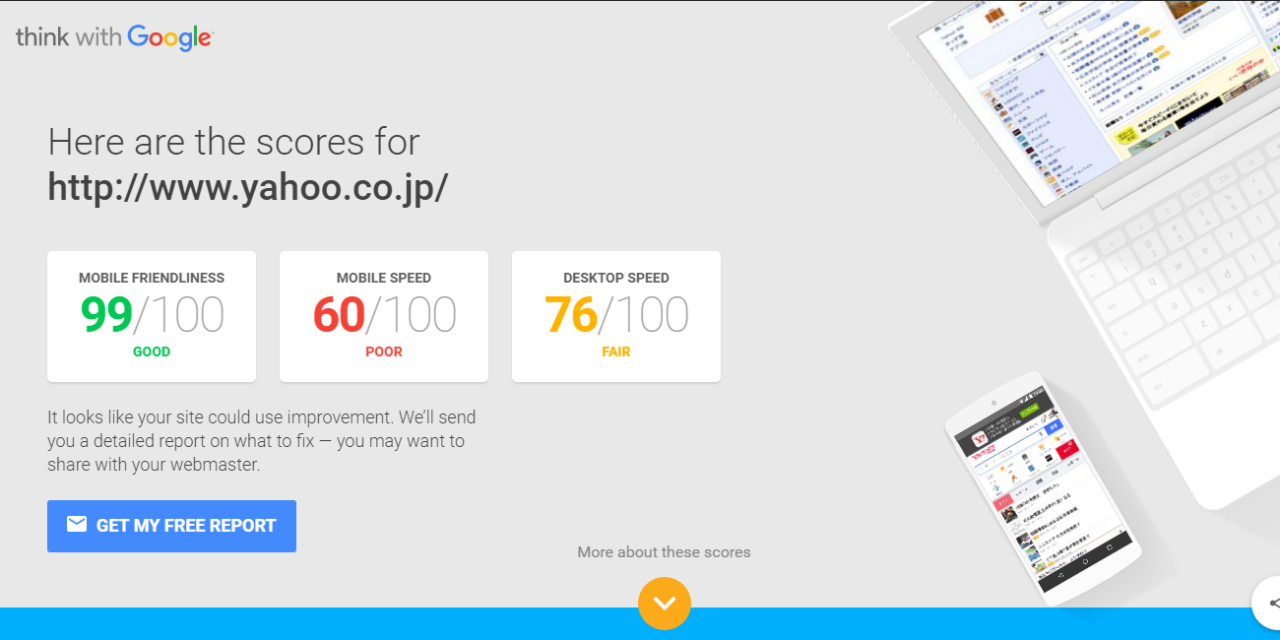

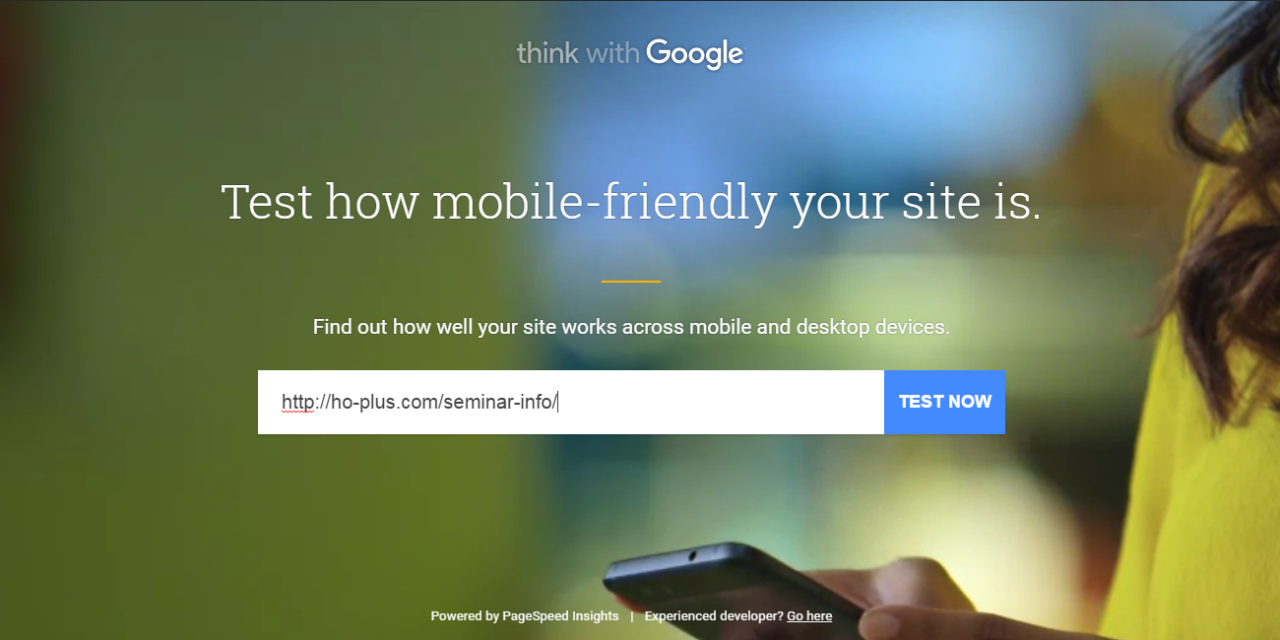

Mobile Website Speed Testing Toolを実際に使ってみた

使い方は簡単で、採点したいページのアドレスを入力して、「TEST NOW」ボタンを押すだけ。

すると、採点が始まります。結果が出るまで少し待ちます。

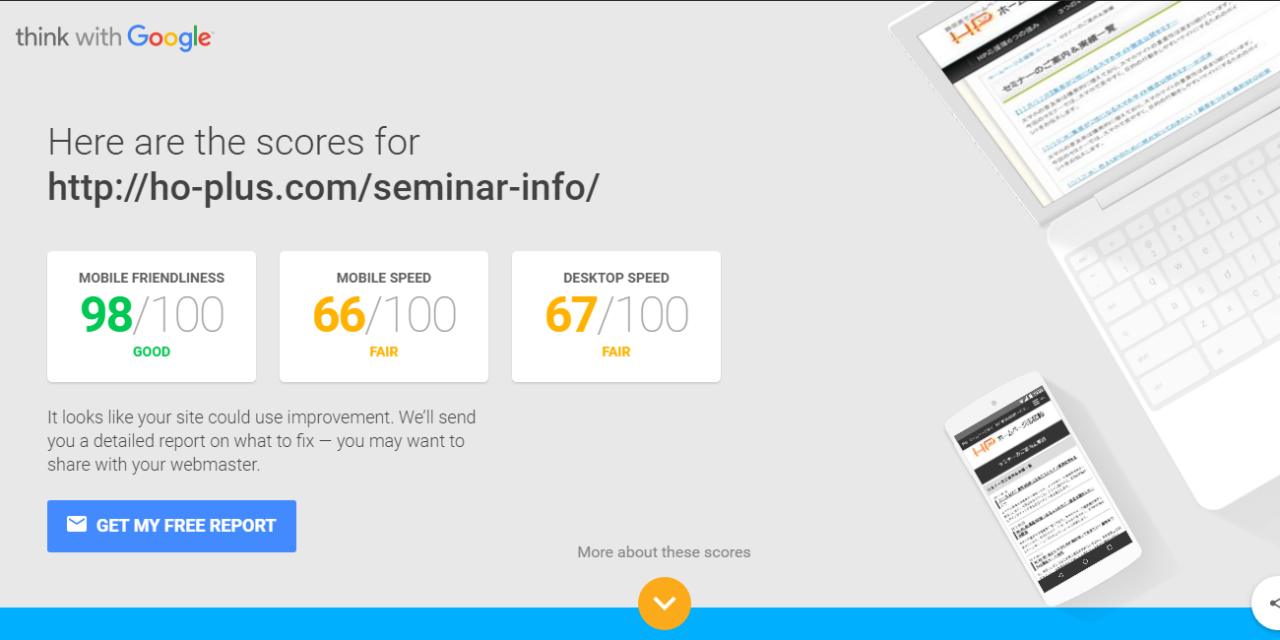

数秒程度待つと、採点結果を表示してくれます。

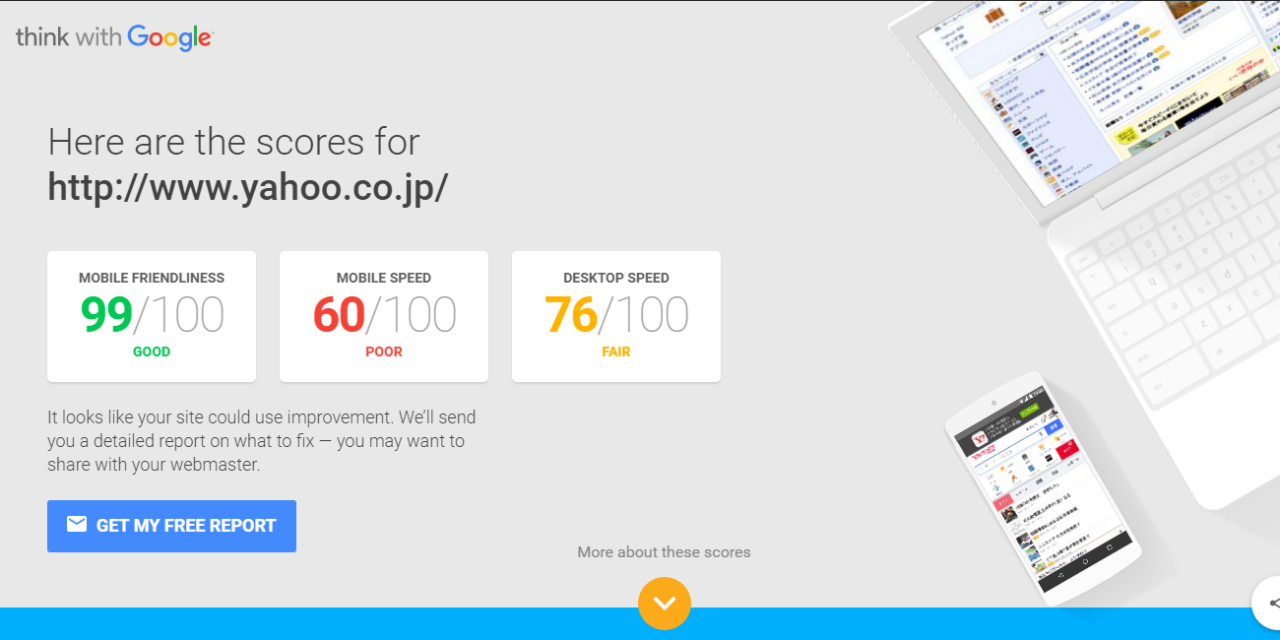

左の「MOBILE FRIENDLINESS」が、スマホ対応度合

真ん中の「MOBILE SPEED」が、スマホでの表示速度

右の「DESKTOP SPEED」が、パソコンでの表示速度、となっています。

どうやら、緑文字がOK、黄色文字がまぁまぁ、赤文字が改善したほうがいいよ、の様です。

このサイトのセミナーページは、スマホ対応OK、表示速度もとりあえず大丈夫のようです。

ちなみに、Yahoo!JAPANのページの採点結果はこちら。

スマホは消費者が最も接触しているメディア

スマホは消費者が最も多く接触している媒体です。ホームページはパソコンよりもスマホから見ることが多くなっています。みなさんのサイトはそれぞれ何点だったでしょうか?

スマホからホームページを見る人間にとっても、検索エンジンの動向をみても、スマホ向けページの重要性はどんどん高くなっています。せっかくホームページを持っていても、スマホ対応していないばっかりにチャンスを逃してしまう...なんてこともあります。

検索エンジンでのスマホ向けページの重要性については

スマホ向けページが検索順位評価の基準になる?の記事もご覧ください。

また、当社では、スマホ向けホームページ活用セミナーも開催しています。

スマホユーザーの傾向や、最近の検索エンジンの動向など、ホームページの活用について無料で情報提供していますので、是非ご参加ください。

この記事のカテゴリー

2016.10.26

SEO都市伝説! 信じちゃいけないSEOテクニック5連発

ホームページの運用に携わっている人は多かれ少なかれSEOについて気にされていると思います。

この記事を読んでいる人の中にもSEOについてGoogleやYahoo検索などで調べたことがある人は多いのではないでしょうか。実際に調べたことがある人はわかると思いますが、Web上にはSEOの記事が驚くほど大量にヒットします。

そんな大量の記事の中には、正しい情報だけではなく、以前は正しかったが今は正しくない情報や根も葉もないような嘘の情報など入り混じっています。

今回はそんな中でよくでてくる都市伝説のようなSEOのテクニックについて紹介します。

1. クリックすれば順位があがる

「順位を上げるにはたくさんクリックしなきゃいけないんですよね?」と聞かれることがありますが、これは都市伝説です。

クリックして順位があがるのであれば、SEO業者は昔(今もあるのかもしれませんが)のゲーム機でよくあった連射機を常備しているでしょう。

この都市伝説はすごく有名で、ある会社さんでは始業後の5分間はクリックタイムといって社員全員で自社のサイトをクリックしていたという話もあるぐらいです。

実際に信じていた方には非常にお伝えするのが非常に申し訳ないのですが、クリックしても残念ながら順位に影響はありません。

[補足]

「実際にクリックしたら順位が上がったんだけど」と言われることがありますが、これは検索結果のパーソナライズ化によるものです。Googleはサイトを見た履歴を覚えており、一度見たサイトが次回以降の検索結果で少し上にあがります。

ただし、これはその人のPCだけで起こる話ですので他の人が見た順位には全く影響がありません。

2. 有名なサイトにリンクを張ると順位があがる

これもよく聞く話なのですが、「Yahoo」や「楽天」、「Wikipedia」など有名なサイトにリンクをたくさん張ると自分のサイトの順位が上がるという話です。

「SEOはリンクが大事」という話を勘違いして有名なサイトにリンクを張ればいいと思っている方が多いのですが、「SEOはリンクが大事」という言葉のリンクは被リンク(他サイトから自分のサイトにリンクを張ってもらうこと)を意味しています。

逆に自分のサイトから他のサイトにリンクを張ることを発リンクといい、これはSEO的な効果があるものではありません。

3. 無料ブログは上位表示されない

これははてなブログ、アメーバブログなどに代表される無料でブログを作れるサービスを利用すると検索結果で上位表示されないというものです。

なぜこんな話になっているのかわかりませんが、これは完全に間違いです。

はてなブログでも良質な記事をたくさん書いていればもちろん検索で上位表示されます。

もしこれが、本当なら今あるたくさんのブログサービスは廃れてしまうでしょう。

4. wwwがないと検索に不利

念のため書きますがこの「www」は爆笑ではなく「world wide web」の方です。

Webサイトというと、http://www.○○○.comのようなイメージを持っている方が多いと思います。そのイメージから「wwwは必ず付くもの」、「wwwが付かないはおかしい」というように連想されてできたのではなかと思われる都市伝説です。

確かにwwwが付くサイトは数多くあり、付いているのが一般的という気持ちもわかりますが、これは検索順位には影響ありません。

wwwについてはあった方がいい、ない方がいいというものではなくどちらかに統一しておけば問題ないでしょう。

(Googleが提供しているSearchConsoleというツールにwww有無を設定する項目がありますのでそちらを利用するようにしましょう)

5. Google AdWords(アドワーズ)を使うとオーガニック検索の順位があがる

Google AdWordsとは、Googleが提供している有料の広告出稿サービスのことです。

Googleで何かを検索すると、最上部に「広告」とラベルが付いた候補が表示される場合があります。この候補は通常の検索結果とはことなり、Google AdWordsというサービスを利用すること有償で上部に表示されています。

基本的にGoogle AdWordsを利用するとこのように広告として上部に表示されるのですが、Google AdWordsを利用すれば広告枠以外の検索結果(自然検索やオーガニック検索といいます)にも影響を与えるのではないかという都市伝説です。

これも都市伝説でありGoogle AdWordsは広告枠にしか効果がありませんので、Google AdWordsを使う場合に「これで自然検索もあがるぞ」といった変な期待はしないようにしましょう。

番外編 サイトが重いときはマウスでグルグルポインタを回すと速くなる

SEOとは関係ありませんが、おもしろかったので紹介します。

サイトの読み込みが遅いときなどにマウスで円を描くようにポインタを操作すると読み込みが速くなるという都市伝説!!

同じようにパソコンが固まった場合もこの操作で解決するという話も聞いたことがあります。隣の席の人がマウスをずっとグルグルしていたら「それ都市伝説だよ。」と教えてあげましょう。

以上、勘違いされていそうな都市伝説を5つ紹介しましたがいかがでしたでしょうか?

これ以外にもSEOにはよく勘違いされている施策や昔は有効だったが、今は無効になっている施策が数多くあります。

間違った情報施策に対してがんばって取り組んでいると、下手したらサイトに対してマイナスの効果となる場合もあるので、自分がやっている施策が不安な方はぜひ専門の方に聞いてみてください。

※本記事は2016年10月の情報となりますので、今後上記の都市伝説が本当になる可能性もありますのでご了承ください。

この記事のカテゴリー

2016.10.24

購入・来店につながる検索は「スマホが起点」

スマホは消費者が最も接触しているメディア

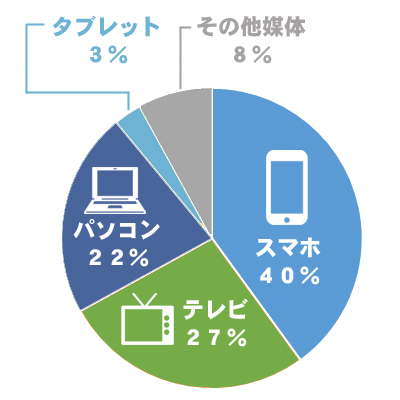

Google が実施したモバイル ユーザーの実態に関する調査の結果、スマートフォンやテレビなど、スクリーン(画面)をもつ媒体が全体の9割以上を占めており、ラジオが3%、新聞が5%、雑誌が1%と、少数になっています。

また、消費者が最も接触しているメディアはスマホとされていて、次いでテレビ・パソコンの利用が続いている結果です。

スマホの普及率・利用率から考えても、今後しばらくはスマホの接触割合が台頭するのは間違いなさそうなデータになっています。

何かを調べるときは「まず、スマホで検索」

検索の利用シーンで見てみると、パソコンでの情報収集は「思いつき」と「計画的」が約半数となっている状況ですが、スマホでの検索では、「思いつき」検索が8割ほどを占めています。

いつでも手元に存在するデバイスとして、会話の中で出てきた言葉や、ちょっとした疑問などを検索する形で利用されているようです。

加えて、スマホで商品やサービスの情報収集をしたことのある人のうち、約4割がその後ネットで商品を注文し、約3割の人が店頭等で購入したという結果があります。

つまり、ユーザーの行動はスマホでの情報収集を起点にスタートして、そこからネット上での購入、または店頭での購入につながるシーンが増えつつある、ということになります。

スマホで調べ始め、その後も引き続き調べるケースが多い

また、スマホを使って何かを検索する人は、一度情報収集を終わっても、その後改めて検索する「引継利用」をすることが多いといわれています。

例えば、通勤中のちょっとした空き時間にササッと電車の中で調べて、その中でいいなと思ったサイトを帰宅後にスマホやパソコンでもう一度見る、といった行動です。

この「引継利用」は当日中に行っているケースが多いともいわれています。そう考えると、この「ちょっとした空き時間にササッと電車の中で調べて」の段階で、引継利用する候補に残るサイトになることがポイントです。

また、引継利用する人は、今すぐ情報が欲しい「今すぐ客」であることが多いため、短時間でサイトにいい印象を持ってもらうには、スマホでも見やすいサイトかどうかが重要になってきます。

スマホ向けページの内容は検索順位にも影響

これまでは、検索順位を決める上で、パソコン向けページの内容が重要視されていて、パソコン向けページがある程度しっかりしていれば、それなりの検索順位をキープすることができていました。

スマホ向けページが検索順位評価の基準になる?の記事でも紹介しましたが、数か月以内に、検索順位を決めるうえでスマホ向けページが重要視されるようになるという情報が出てきています。

パソコンからよりも、スマホからの検索が多いことを考えると、当然の対応なのかもしれませんね。具体的な実施内容や時期、影響度は不明なものの、今後、スマホ向けページが重要になっていくことは間違いなさそうです。

スマホ向けサイトをもっと活用するには?

この記事のカテゴリー

2016.10.18

スマホ向けページが検索順位評価の基準になる?

先日、国内外のSEOニュースサイトを騒がせるある発表がありました。それは、

「数か月以内に、モバイル(スマホ)向けページが検索順位評価の基準になる」というものです。

まだ出たばかりの情報なので、色々な情報が錯綜しているようですが、私たちなりに今出ている情報をまとめてみました。

いまはパソコン向けページが評価の基準

これまでは、検索順位を決める上で、パソコン向けページの内容が重要視されてきました。スマホ向けページを持っていたとしても、評価の主対象がパソコン向けページで、スマホ対応しているかどうかで加点・減点していたイメージです。

そのため、モバイル検索でも、パソコン向けページの内容をベースとして順位が決められているので、パソコン向けページがある程度しっかりしていれば、それなりの検索順位をキープすることができていました。

しかし、この仕組みが近い将来、変わっていく可能性がある情報が出てきました。

スマホ向けページの内容が重要になってくる?

Googleの社員さんが米国で開催された講演で「モバイル向けページが評価の基準」になる移行計画があることを発表しました。

要約すると、今までパソコン向けページを評価の主対象にしていたけれど、今後はスマホ向けページの評価を重要視する、という意味に捉えられ、具体的な時期は明言されていませんが、実施は数か月以内とされています。

今後の検索エンジン評価基準はどうなる?

まだ新しい情報ですので、不確定要素が多いですが、今後の動向としては以下の2つのどちらかの対応が行われることが有力なようです。

1.スマホ向けページの内容が評価の主対象に

現在はパソコン向けページが評価対象の第一優先とされてきましたが、この評価対象の第一優先がスマホ向けページの内容に置き換わる、という予想です。

近年ではパソコンからよりも、スマホからの検索が多いというデータがでましたので、そういう意味では、当然の対応なのかもしれませんね。

2.パソコン向けの検索結果と、スマホ向け検索結果を完全に分ける

単純にパソコン向けの検索順位はパソコン向けページの内容を、スマホ向けの検索順位はスマホ向けページの内容を基準として決めるようになる、という予想です。

具体的な実施内容や時期、影響度は不明なものの、今後の動きとしてスマホ向けページが重要な要素になっていくことは間違いなさそうです。スマホ向けページに対応していなかったり、スマホ向けページでページや内容を大幅に割愛しているサイト等は今後の対応を考えておいた方がよさそうですね。